- 相続登記は、2024年4月1日より義務化!

- 義務化は過去(法改正以前)に発生した相続も対象

- 3年以内に正当な理由なく相続登記を怠れば、過料の可能性

- 義務履行のために、新しく「相続人申告登記」という制度が開始

- 相続登記を後回しにしていると、過料の他にも様々なリスクがある

2024年の4月の法改正を受けて、相続登記が義務化されました。

相続登記とは、亡くなった人が不動産を所有していた場合に、その名義を亡くなった人から相続人に変更することです。

(正確には「相続による所有権移転登記」と言います。)

今回の義務化の対象となる不動産は家や土地だけでなく、畑や田、山林などすべての不動産が対象です。

また、期限内に相続登記をしないと、過料が科される可能性があります。

この記事では、義務化された相続登記について、

1章)義務化の概要:義務化により相続登記の何が変わったのか?

2章)相続登記を怠るとどうなるのか?(具体的なリスクを5つ紹介)

について解説していきます。

相続登記の義務化について理解し、不動産を相続した場合は、放置せずに早めに相続登記をするようにしましょう。

相続登記の手続き方法(流れや必要書類)については、こちらをご参照ください。

目次【本ページの内容】

1.【2024年4月】相続登記が義務化されました!

相続登記は、2024年4月1日より義務化されました。

Q:なぜ義務化されたの?

A:相続登記はこれまで任意だったため、亡くなった人の名義のままの不動産が多く残されていました。そして、それは同時に「所有者がわからない不動産」がたくさんあることを意味し、全国的な増加が社会的な問題になっていました。

管理されない土地が増えると、近隣への環境悪化等の影響もあります。

その解決策として、相続登記が義務化されたのです。

所有者を明確にし、不動産をしっかり管理してもらうことが目的です。

この章では、

について説明していきます。

1-1.【3年以内に相続登記を!】期限のはなし

義務化により、相続登記は「3年以内」と定められました。

ひとまず「3年以内」と覚えておきましょう。

ポイントは、

- だれが?→相続によって不動産を取得した相続人が

- いつから?→不動産の所有権を取得したことを知った日から

3年以内に、ということです。

(遺言によって不動産を取得した人も同様です。)

1-2.【怠れば過料!】罰則のはなし

不動産を相続した人が3年以内に相続登記をしなかった場合、正当な理由がなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります!

Q:法改正(2024年4月)以降の相続だけが対象?

A:いいえ。法改正以前(つまり2024年4月1日より前)に発生した相続も含め、すべての相続が対象となります。

過去の相続で不動産を相続しているが相続登記が未完了の場合、3年の猶予期間(※1)がありますが、こちらも相続登記は義務!ですので、必ず相続登記をしましょう。

(※1)2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

1-3.【万が一間に合いそうにない場合は?】打開策のはなし

相続が発生し、相続財産に不動産がある場合は、他の財産と同様に相続人全員で遺産分割協議をして誰が相続するかを決めます。

そして、不動産を取得することになった人が、法務局で相続登記をすることになります。

ここまでを3年以内にしましょうね!というのが、このたびの義務化のはなしです。

しかし、例えば

- 遺産分割協議をしたいのに、連絡の取れない相続人がいて話し合いができない

- 遺産分割協議をしているが、なかなか話がまとまらない

といった状況も起こりえます。

そして、事態が平行線のまま3年が過ぎてしまうことも考えられます。

このような場合どうすればいいか?というと、この法改正に伴い新たに作られた「相続人申告登記」というものを活用しましょう。

期限内に相続登記ができなかった場合でも「相続人申告登記」をすることで、相続登記の義務を履行することができます!

(※「名義が変更されたことになる」という意味ではなく、あくまでも義務が履行された状態になるだけです)

ここでは、次の2つについて説明します。

1-3-1.相続人申告登記のメリット・デメリット

【相続人申告登記のメリット】

- 相続登記の義務を履行できる

- 相続人が単独で申し出ることができる(全員の合意を得る必要なし)

- WEBから手続きすることができる(電子署名は不要)

- 相続関係の特定が不要(=必要になる戸籍が少ない)

- 登録免許税がかからない(名義変更ではないので)

【相続人申告登記のデメリット】

- 相続した不動産を売却したり、抵当権を設定することができない

(→それらをするには相続登記をする必要がある) - 相続登記をしたことにはならない(=名義変更されるわけではない)

つまり、相続人申告登記とは

簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組み

(法務省HP|相続人申告登記についてより引用)

であって、相続登記とは異なります。

相続人申告登記をすることで、登記簿には「わたしがこの物件の所有者(名義人)の相続人です」と記載はされますが、あくまで「相続登記の義務の履行」であって、その不動産の名義人になったわけではありません。

よって、その不動産を売却するなど、亡くなった人から名義が変更されていないとできない(=相続登記が完了していないとできない)手続きをする場合は、当然ですが別途相続登記が必要になりますので、ご注意ください。

1-3-2.相続人申告登記の流れ

相続人申告登記は、以下の手順で進めましょう。

①必要な戸籍の取得

相続人申告登記は簡易的な申し出であるため、必要な戸籍とは「申出人が登記上の所有者の相続人のひとりであることが分かるもの」とされています。

ですが、もし可能なら

- 所有者(被相続人)の死亡~出生までのすべての戸籍

- あなたの現在戸籍

を取得しておくとよいでしょう。

(相続登記をする際には必要になるため)

②申出書の作成

申出書は、法務省のHPからダウンロードすることができます。

(不動産番号や家屋番号の記載が必要になります)

記入見本もありますので、参考にしながら作成しましょう。

③申出書の提出

②で作成した申出書と、住民票等の添付書類を、対象の不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に提出します(持参または郵送)。

(※WEBからも提出可能です)

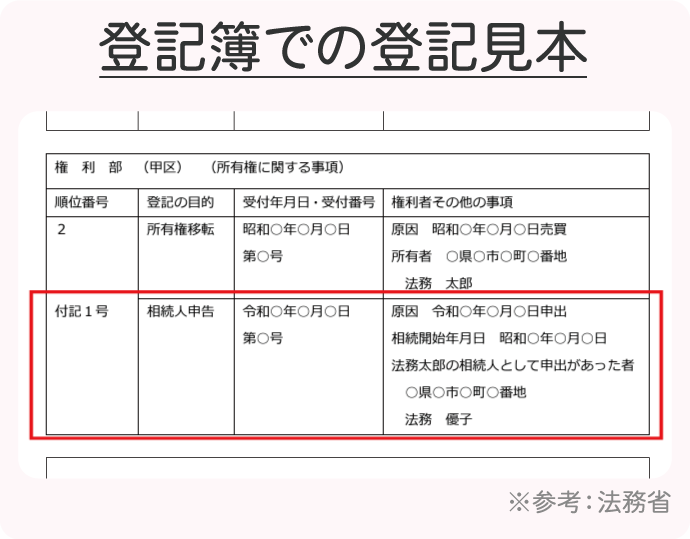

④登記の完了

簡易的ではありますが「登記」ですので、登記簿には次のように登記されます。

上図のとおり、登記上は「●●(所有者)の相続人として、〇〇(申出人)が申し出た」という記載となっています。

登記されたとはいえ「相続登記」ではなく、簡易的なものであることがわかります。

繰り返しになりますが、相続人申告登記は「相続登記の義務の履行」のための措置ですので、遺産分割協議がまとまった際は、その日から3年以内に相続登記をしましょう。

2.【怠るとどうなる?】相続登記をしないと困る5つのリスク

正当な理由なく相続登記を怠れば10万円以下の過料が科される可能性あることはすでにお伝えしましたが、それ以外にも、相続登記をしないことによるリスクが存在します。

ここではそのリスクを5つ説明していきます。

- リスク①相続登記しないと売却できない

- リスク②相続登記しないと担保にできない

- リスク③後回しにしていると、相続関係が複雑化することも

- リスク④後回しにしていると、相続人が認知症になることも

- リスク⑤相続人の持ち分が売却されたり差し押さえられたりすることも

2-1.リスク①相続登記しないと売却できない

相続した不動産を売却する場合は、必ず相続登記をしておく必要があります。

言い換えると、相続登記ができていない故人名義のままの不動産は、売却することができません。

(相続人全員で売却すると決めていても、ただ「決めている」だけでは不可です)

前述の「相続人申告登記」では認められません。

必ず相続登記をして、相続人の名義に変更してから売却するようにしましょう。

2-2.リスク②相続登記しないと担保にできない

相続した不動産を担保にしてお金を借りたい場合は、必ず相続登記をしておく必要があります。

つまり、相続登記ができていない故人名義のままの不動産を担保にすることができません。

こちらも注意しましょう。

※相続登記するためには、相続人全員が遺産の分け方に合意した「遺産分割協議書」の提出が必要です。

この遺産分割協議書が作成できないと、相続登記はできません。

こちらのリスクについては、

で説明しています。あわせてご覧ください。

2-3.リスク③後回しにしていると、相続関係が複雑化することも

相続登記をするための必要書類のひとつに「遺産分割協議書」があります。

故人名義の不動産を誰が相続するのか(※2)、相続人全員で話し合って合意したことを証明する書類です。

(※2)不動産を相続する方法には4つあります。

こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

つまり、遺産分割協議書を作成するためには

- 相続人全員とコンタクトを取り

- 遺産の分け方について全員の合意を得る

ことが必要になりますが、この1つ目の「相続人全員とコンタクトを取る」ことが、時間の経過とともに難航してしまうかもしれないのです。

具体的には、遺産分割協議書を作成するまでに、本来相続人であった人が年齢や病気などで亡くなってしまう可能性があるということです。

相続手続きが完了する前に相続人が亡くなると、その相続人が持っていた権利(相続権)が消滅してしまうわけではなく、その相続人の配偶者や子などに引き継がれていくことになります。

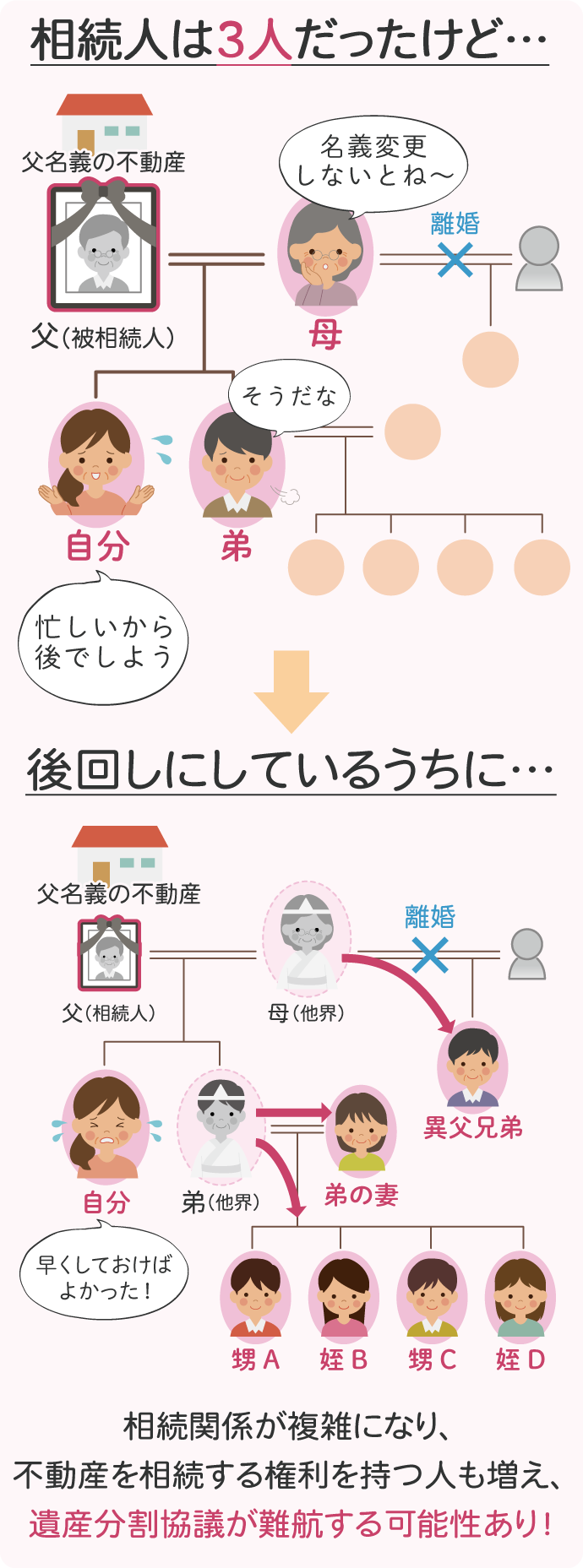

例えば、下図をご覧ください。

父の相続が開始したとき、相続人は【母、自分、弟】の3人だけでした。

すぐに相続登記をしておけば、この3人の協力で手続きを終えることができました。

しかしその後、名義変更をしないまま母と弟が亡くなってしまった場合、母と弟の相続権が母と弟の相続人に移ってしまうことになるのです。

母の相続権 → 母の息子(異父兄弟)に

弟の相続権 → 弟の妻、弟の子ども(甥姪4人)に

父名義の不動産の相続権はこれだけ多くの人に広がってしまい、彼ら含めた合計7人で遺産分割協議をしなければならなくなります。

このように、相続権が移ることによって、

- 今回の母親のように前婚時の子が相続人になることもあったり

- 会ったことのない相続人が出てくることがあったり

- 連絡先がわからない相続人が出てくることがあったり

その人たちと遺産分割協議をするとなると、想像以上の手間と時間を要します。

当センターの今までの経験では、相続人が30人以上にもなってしまっているケースもありました。

名義変更をせずに放置するということは、そういうリスクが潜んでいるということを理解し、名義変更はできるだけ早く済ませるようにしましょう。

2-4.リスク④後回しにしていると、相続人が認知症になることも

リスク③相続登記を後回しにしていると、相続関係が複雑化することも と同様ですが、相続登記のための遺産分割協議を後回しにしていると、その間に相続人が認知症などになり、自分で意思判断ができなくなってしまう可能性もあります。

意思判断ができない(意思能力がない)相続人がいる場合は遺産分割協議ができず、その人に代わって遺産分割協議に参加する人として、成年後見人を選任しなければなりません。

成年後見人とは、認知症等で意思能力がない人の代わりに、法的な決断や財産管理をする人のことです。

意思能力がない人が不利益な契約を結んでしまったり、悪徳商法などにひっかかってしまうことから守るための制度です。

成年後見人を選任するためには家庭裁判所で申立てを行う必要があり、その選任された成年後見人が参加することで遺産分割協議をすることができるようになります。

いざ「名義変更しよう」「遺産分割協議をしよう」と思った時に、その前段階として余計な手続きが発生してしまう可能性があるのです。

2-5.リスク⑤相続人の持ち分が売却されたり差し押さえられたりすることも

相続が開始してから遺産分割協議が成立するまでの間は、その不動産は相続人全員の共有の所有という状態になっています。

そのため、この状態の間に相続人の誰かが

- 勝手に共有名義で相続登記をして、自分の持ち分を売却したり

- 借金の返済に困っていて、債権者に持ち分を差し押さえられたり

する可能性があります。

そうなると、相続人ではない第三者が関係してきますので、事態は複雑化してしまいます。

相続登記に時間をかけたり放置することにメリットは全くありませんので、なるべく早く手続きするようにしましょう。

3.まとめ

2024年4月から義務化された相続登記。

正当な理由なく登記を怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性がありますので、義務である以上、なるべく早く手続きが完了するようにしましょう。

期限は3年です。

- 法改正前に相続した不動産:2027年3月31日までに

- 法改正後に相続した不動産:相続によって不動産を取得した相続人が、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に

義務を履行するために「相続人申告登記」という方法もありますが、これは本来すべき相続登記(不動産の名義変更)とは異なり、相続した不動産を

- 売りたい

- 担保にしたい

といった場合は、必ず相続登記をしてからになりますので、ご注意ください。

相続登記に関しては、司法書士が専門となっています。お困りの場合は、ぜひ一度相談してみるとよいでしょう。

(当センターでも、相続登記を含めて、相続手続きを一貫して代行しております)