こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

わたしは広報ですので、日頃より相続について「どうしたらもっとわかりやすく伝えられるのか」ということを考えています。

(「向き合っています」と言ったほうが適切かもしれません)

特に遺言書については、入社した当初から、その道のプロである行政書士さんからたくさんの知識を教えてもらいましたが、そのたびに

- 遺言書って奥深いなあ~

- 遺言書にそんなルールがあるなんて、普通知らんなあ~

- 遺言書があることによって、相続手続きの手間が省けるんやなあ~

- だったら遺言書は書いておいたほうがええよなあ~

と、(未だに)感心する項目です。

とはいえ、そもそも遺言書ってなに?!遺書と違うの??というところからスタートしたわたしですので、皆様もきっと同じようなところにいるのではないかと思います。

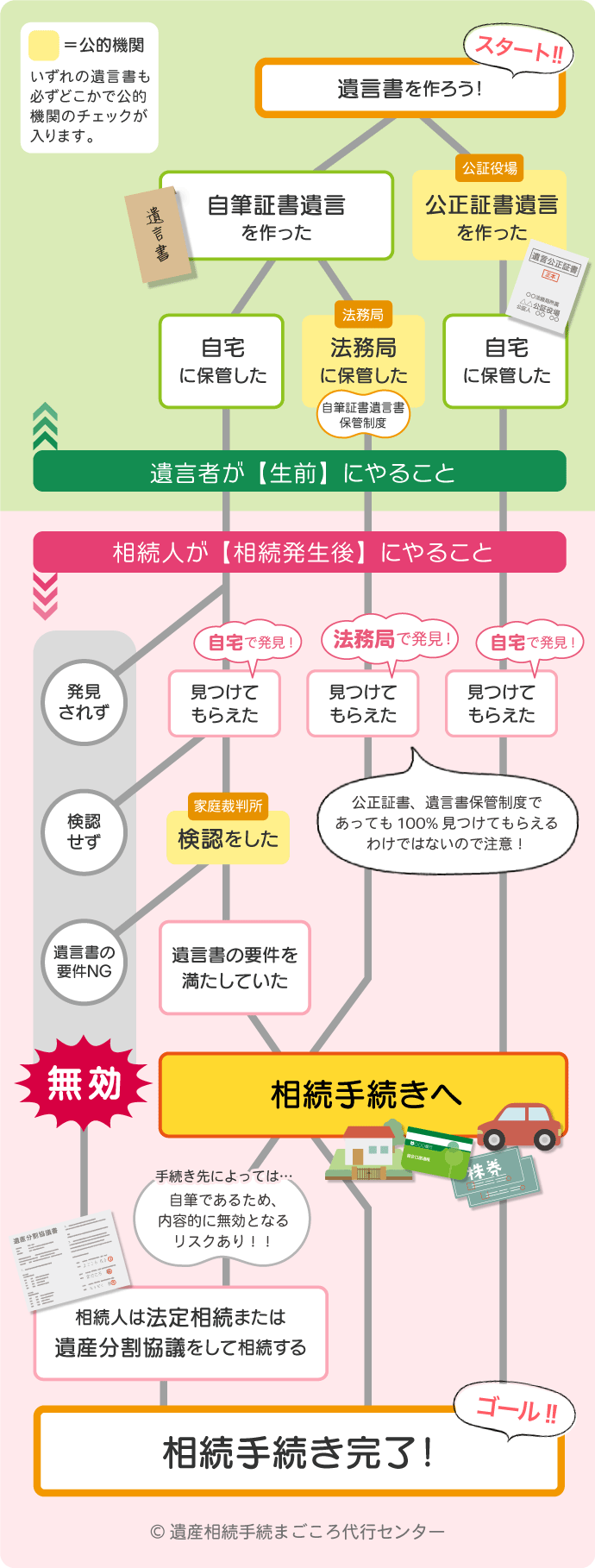

そこで思いついたのが、これからご紹介する【遺言フローチャート】です!

(わたしの取柄は、こういうひらめきがあることです笑)

このフローチャートを見れば、遺言書を作成する上で

- どういう選択肢があるのか

- どういうことに気を付ける必要があるのか

一目でわかるようになっています!

これからご紹介していきますね!

少し長くなりますので、目次を作りました。ご参照ください。

【目次】

2-1.【解説】自筆証書遺言を作って自宅に保管した場合

2-2.【解説】自筆証書遺言を作って法務局に保管した場合

2-3.【解説】公正証書遺言を作った場合

1.遺言書の3つの大前提

では、本題に入る前に、まずは遺言書の大前提をお伝えしておきましょう!

【その1】

遺言書とは、自身の財産について記すものです。

(だれに、なにを、どのくらいあげるよ~という内容を書く)

※生前の思いや大切な人へのメッセージとは異なります。財産について書くものです!

【その2】

遺言書には主に2種類あります。

①手書きで書く自筆証書遺言

②公証役場で公証人と一緒に作成する公正証書遺言

公正証書遺言を作るには費用が発生しますが、そのぶん確実性が高い(無効になるリスクが低い)ものとなっています。

【その3】

遺言書がない場合の相続方法は2つあります。

①法定相続割合どおりに相続する(→※)

②相続人が遺産分割協議をして相続する(①の割合ではなく「だれが・なにを・どのくらい」相続するか相続人全員で決める)

※家族構成によって、亡くなった人から見て「だれが相続人になるのか」、そして「どんな割合で相続権があるのか」については法律で決められています。

これらをふまえたうえで、早速できたてのフローチャートを見ていきましょう!

2.誕生した【遺言フローチャート】

わたしがひらめいた(そしてちゃんと同僚の行政書士さんに監修してもらった)フローチャートがこちらです!!

ひとつひとつ補足していきますね。

自筆証書遺言には、遺言者(遺言する人)にとって何よりも「いつでも、気軽に作成できる!」というメリットがあります。

遺言書がないよりはあるほうが絶対良いです!!

ただし、フローチャートを見ればわかるように、遺言者にとっては気軽でも、遺された家族にとってはいろいろ手続きが発生するものとなっています。

それがいわゆる検認です。

自宅で発見された自筆の遺言書は、漏れなく家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。

(勝手に開封したり、勝手に相続手続きに持って行ってはいけません。相続手続きには検認を経たことを示す「検認済証」が必要になります。)

また、無事に検認を経たとしても、自筆の遺言書に「日付がない」「署名がない」「財産を特定できない」など要件を満たしていなかったり判断ができなかったいるすると、無効となってしまうこともあります。

そのようなリスクをはらんでいるのが、自筆証書遺言です。

これは「自筆証書遺言書保管制度」というもので、自筆で書いた遺言書を法務局が保管してくれるものです。

遺言者本人が法務局にただ遺言書を持っていくだけではなく、ちゃんとした手続きを経て保管されます(そして手数料もかかります)。

そのため、遺言者の死後(相続発生時)、自筆証書遺言であってもこの制度を活用して保管された遺言書は、検認の手続きが不要となります。

遺言者がしっかりと手続きをすることで、遺された家族はずいぶんと手続きの手間が省けるものになっています。

※ただし、この場合遺言書自体は自宅にないため、

- 生前、法務局に預けるときに相続人への通知を設定する

- 生前、家族に遺言書があることを伝えておく

- (相続発生後に)家族が法務局に検索しに行く

などにより、見つけてもらえるようにしておく必要があります!

公正証書遺言は、公証役場で公証人と一緒に作成します。

記載する内容に応じた公証人手数料等が発生しますが、そのぶん(自筆よりは)正確に、間違いなく作成することができます。

また、相続開始後に家庭裁判所で検認をする必要がなく、遺言書の写しを持ち帰ることができるため、自身の死後家族に見つけてもらえるようにさえしておけば、遺言書を見つけた家族はそのまま相続手続きに入ることができます。

他の選択肢より、遺された家族による相続手続きが圧倒的にスムーズに進められる遺言書です。

そしてなによりも、自筆証書遺言のような遺言書が無効になるリスクを激減できるのが大きなメリットです。

3.まとめ

いろいろな本やサイト、そしてもちろん当センターの専門家も、「遺言書を書くなら公正証書遺言がいい!」と言いますが、その理由がこのフローチャートで視覚的にも論理的にも理解ができるかと思います。

また、このフローチャートは「選択肢」と「リスク」を示しているため、「当然、公正証書遺言を選ぶべき!」ということではなく、これらをふまえて、ご自身の「一番良いと思う選択」をしてもらえたらなと考えています。

相続手続き、そして遺言は特に「知らなかった」ことが多くなります。なぜなら、人生で何度も経験するものではないですし、人の死を連想させる相続や遺言書というのは、人と話題にもしづらいからです。

そこで、このフローチャートが「遺言書」についての理解につながれば、それこそわたしの本望です。

ぜひお役立てください。